お悩み別の活用パターン

前回のコラムでは、空き家の所有者と活用希望者のマッチングについてご紹介しましたが、今回から実際の活用事例をお届けします。

「空き家勉強会」を何度か開催するうちに、参加者のお悩みが次の3つに分類されることが分かってきました。

- 活用したいが、何からはじめて良いか分からない

- 解体費や改修費が高いので、そのままにしている

- 誰かに使って欲しいが、入居者が見つかるか不安

そこで「やまがた空き家プロジェクト」では、お悩み別の活用方法を実践することにしました。今回は①のお悩みに対する解決方法である「一部屋活用」についてご紹介します。

一部屋活用とは?!

空き家活用というと、つい大がかりな工事を思い浮かべてしまいがちですが「まずは一部屋から気軽にはじめてみよう!」というのがこの方法です。

勉強会に来てくれた空き家の所有者の中には、「やりたいことはあるけど、何からはじめて良いかわからない」という方もいました。

しかしながら、話しているうちに、数名の方から「専門家や学生と一緒であればチャレンジしてみたい」という声が聞かれました。一人ではハードルが高く感じることでも、協力者がいることで一歩を踏み出すきっかけになります。

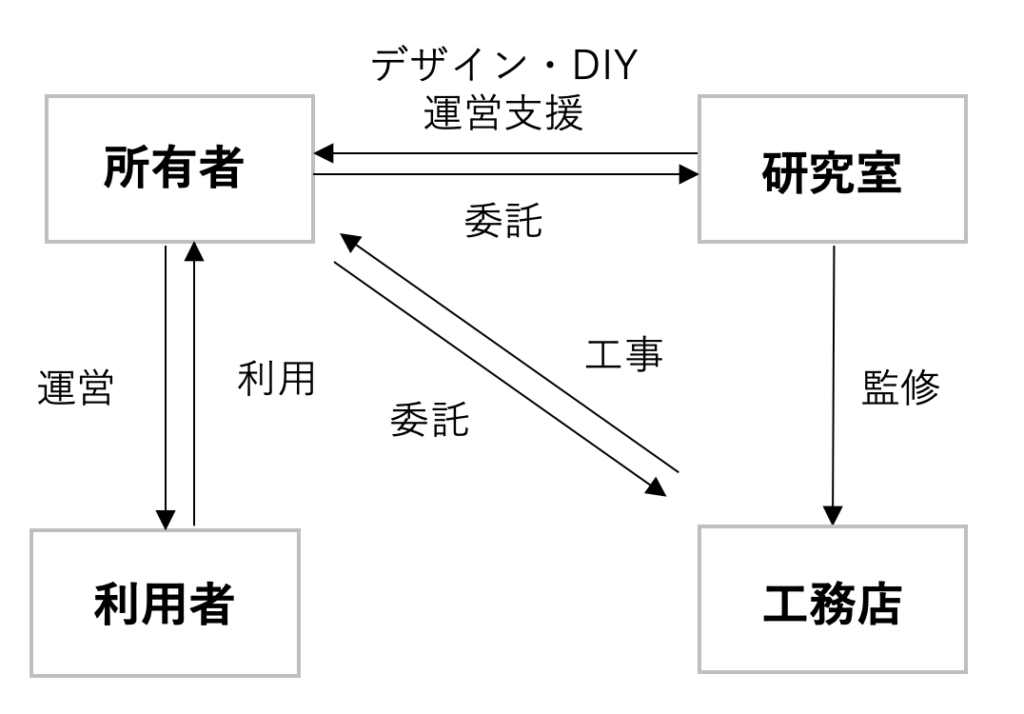

そこで、所有者さんがやりたいことを実現するために、学生が空間のデザインを考え、必要に応じてDIYや運営支援まで行っていきました。学生にとっては、実践的な学びの場となり、所有者さんにとっては、学生の柔軟なアイデアと機動力を活かすことができます。

プロのクオリティではないかもしれませんが、コストを抑えてスピーディーに着手し、軌道に乗ってきたら追加の活用に展開するという進め方です。

事例① 印役町の茶の間を放課後スクールに!

この方法で実際に活用した、2つの事例を紹介します。まず1つ目は、山形市・印役町にある一軒家。所有者である東海林さんは、元学校の先生で、退職後に放課後スクールを開きたいという相談をいただきました。

具体的には、英語の先生と卓球のコーチを兼任されていたことから、英語教室と卓球場を作りたいというご要望でした。当初は一棟改修する案も考えましたが、どのくらいニーズがあるか分からなかったことに加え、改修費も抑えたいという意向があったので、一部屋から着手することにしました。

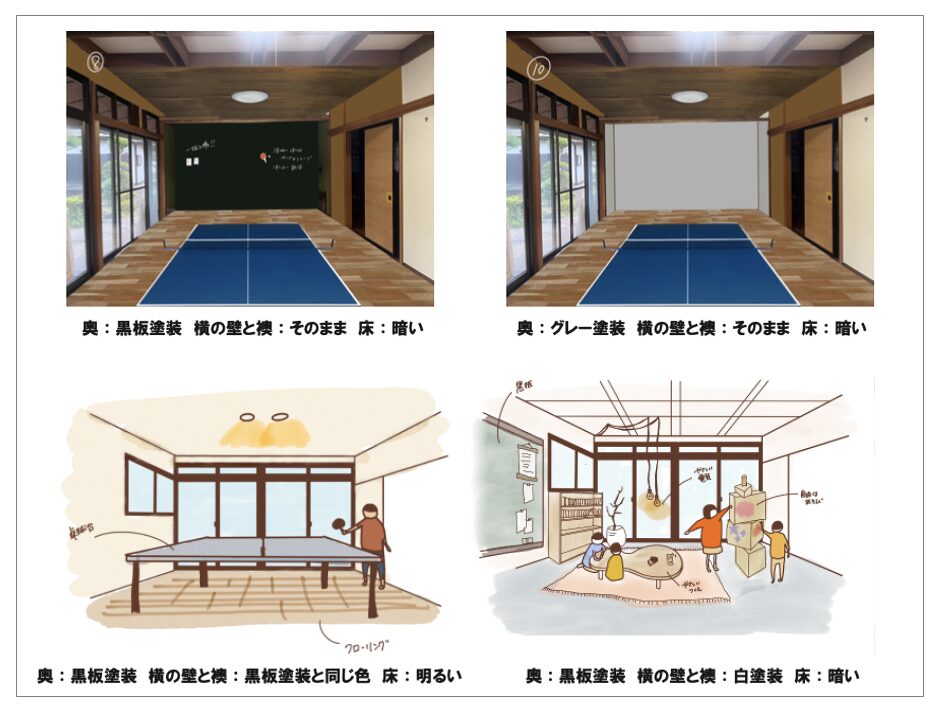

CGを見ながら完成をイメージ

活用したのは、二間続きの和室。卓球ができるスペースを確保しつつ、卓球台を片付ければ英語教室としても使えるように設計しました。

空間デザインは、学生がCGやスケッチで完成をイメージ作成し、所有者さんとイメージをすり合わせながら進めました。

最終的には、床は卓球に適したフローリング、壁は部屋全体を黒板塗装で仕上げることにしました。教室利用のときは、黒板として使うことができ、卓球利用のときも、練習メニューを書き込むことができます。

卓球場&英語教室にDIY

塗装については、学生がDIY教室を開催しながら進めることで、コスト削減を図りつつ、垂壁の撤去やフローリングの張替えなど専門的な作業は、知り合いの業者さんにお願いしました。また、運営方針についても検討し、無理なく続けられるよう、まずは週末のみの開催とし、様子を見ながら営業日を増やす方針にしました。

検討から約3ヶ月後、ついに空間が完成。東海林さんは「黒板があると教員の血が騒ぎますね!」と喜びの声をいただきました。このプロセスは、新聞などのメディアにも取り上げられ、放課後スクールの集客にもつながりました。現在、放課後スクールの運営は順調に進んでいるようで、今後の展開が楽しみです。

学生たちにとっても、自分のデザインが実現するはじめての経験となり、大きな学びになったようです。

事例② 七日町の倉庫を古本屋に!

2つ目の事例は、七日町・シネマ通りの近くにある、空きアパートです。所有者の佐藤さんは、かねてから趣味で古本を集めており、退職を機に「古本屋をオープンする」という夢を持っておられました。また、街に賑わいを取り戻したいという想いから「シャッターアート」も行いたいというご要望でした。

アパートは二階も空いていましたが、まずは倉庫部分から着手し、段階的に活用していくことになりました。

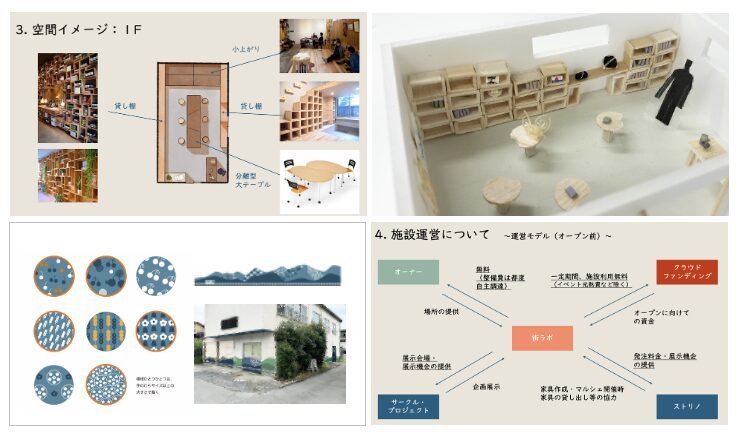

運営を見据えたデザイン

この事例では、決まっていないことが多かったため、まずは運営方法から検討しました。まず、佐藤さんの運用イメージとしては「自分の本を売るだけではなく、他の人にも棚を貸せるシェア型本屋にしたい」というものだったため、小分けにできる本棚ボックスをつくることにしました。

また、イベントを開催する可能性もあるようだったので、可動式のテーブルを設計しました。3つの小さなテーブルを組み合わせて大きな1つのテーブルにできることで、販売モードとイベントモードを切り替えられるようなデザインです。

芸工大の学科連携:グラフィックデザイン

次に、シャッターアートです。このプロジェクトは建築・環境デザイン学科の加藤ゼミが主催していますが、シャッターアートは専門外でした。そこで、東北芸術工科大学のグラフィックデザイン学科の進藤やす子先生に相談したところ、コラボレーションが実現しました。

さっそく、進藤ゼミの学生たちが検討を重ね、山形の山並みとシネマ通りの歴史を組み合わせたデザイン案を考案。制作も、ゼミ所属の山口さん、小島さん、矢内さんの3名が一週間かけて描き上げてくれました。

進藤ゼミの学生に検討してもらい、山形の山並みとシネマ通りの歴史を掛け合わせたデザイン案を考えてくれました。実際の制作も、進藤ゼミの山口さん・小島さん・矢内さんが、一週間かけて描き上げてくれました。

さらに学生の自主的な提案により、店舗のネーミングとロゴデザインも行うことに。店主の佐藤さんが「インコ」と「文庫」が好きだというエピソードを踏まえ、「インコブンコ」という店名が誕生し、ロゴデザインも進藤ゼミの学生が手がけました。

芸工大の学科連携:プロダクトデザイン

家具の制作には、プロダクトデザイン学科の学生が協力してくれました。勉強会に参加していた当学科の学生が、家具デザインを専門としていたことから、一緒に制作を進めることになりました。本棚ボックスは、持ち運びできるように軽くて強い構造を目指し、合板を凸凹に加工して組み合わせる手法を採用。

また、テーブルはデジタル加工機を活用することで、やわらかな曲線を実現し、専門性を活かしたデザインとなりました。

その他、倉庫の壁はシャッターアートと同系色に塗装し、内外の一体感をもたせました。電気工事は専門業者に依頼するなど、さまざまな方と力を合わせながら空間を作り上げていきました。

そして、検討開始から約半年を経て、ついに空間が完成!関係者全員で完成を祝いました。この様子も、テレビや新聞で取り上げられ、認知拡大につながったようです。現在はプレ・オープン期間中のため、不定期の営業となっていますが、最新情報は佐藤さんが運営する以下のInstagramアカウントでチェックしてみてください。

▶︎インコブン(https://www.instagram.com/inko_bunko_nanukamachibooks)

実は、2階の活用も現在準備中。芸工大の教員とともに新たなアイデアを企んでいるので、動きがあれば改めて報告します!

今回は、気軽にはじめられる「一部屋活用」の事例を紹介しました。みなさんも、「まずは一部屋から」はじめてみてはいかがでしょうか?

次回は「そのまま賃貸」の事例をお届けします。どうぞお楽しみに!