空き家は可能性

「空き家」と聞くと、どんなイメージが思い浮かびますか?

放置された建物、管理が難しい物件など…ネガティブな印象が強いかもしれません。

しかし、見方を変えれば空き家は可能性にあふれています。

私はこれまで、いくつかの空き家活用に取り組んできました。2017年には、地元の山形県新庄市で古民家を活用したお店「万場町のくらし」をオープン。その後、東京の高円寺では、「銭湯つきアパート」「小杉湯となり」など、銭湯を軸にした空き家再生を展開してきました。

そして2023年、東北芸術工科大学に着任し「やまがた空き家プロジェクト」をスタート。このプロジェクトでは、「空き家勉強会」による空き家の所有者と活用希望者のマッチングに加え、学生の力を活かした企画・設計・DIY・運営支援まで行っています。その結果、1年間で5件の空き家を再生することができました。

本コラムでは、こうした活用のプロセスをお伝えすることで、空き家を持っている方や活用したい方の後押しができればと考えています。第一回のテーマは「マッチング」です。

ピンチでありチャンス

本題に入る前に、空き家の状況を簡単におさらいしておきましょう。

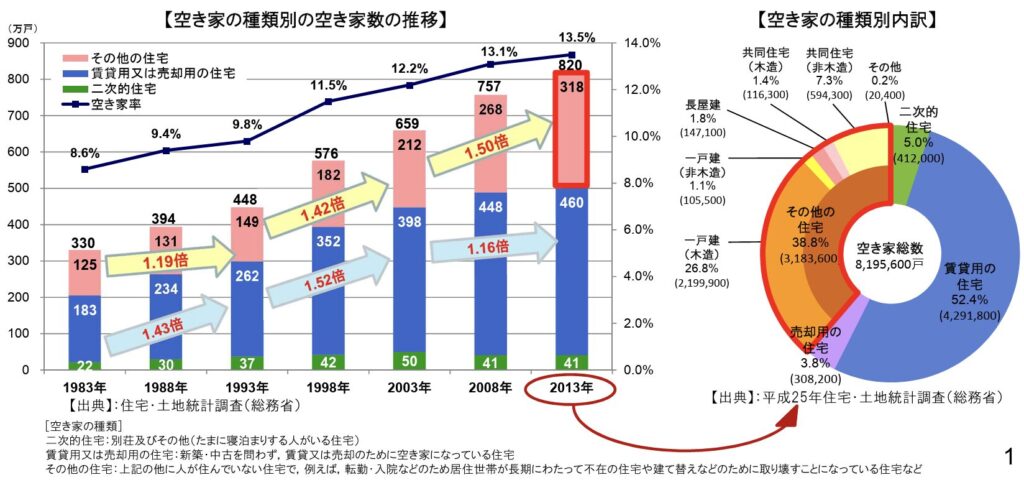

全国の空き家は約900万戸あり、これは住宅全体の13.8%にあたります(※1)。特に問題なのが、長期にわたって使われていない「その他の住宅」です。そのまま放置しておくと、治安や景観の悪化、倒壊リスクなど、地域全体の価値の低下につながりかねません(図1)。

一方で、空き家を活用したいというニーズも高まっています。中古住宅の流通量が増加しているほか、移住への関心も高まり(図2)、多くの活用事例が生まれています。

※1:令和5年住宅・土地統計調査

空き家問題はマッチングで解決できる!?

では、どうすれば活用が進むのでしょうか?その鍵になるのが「マッチング」です。

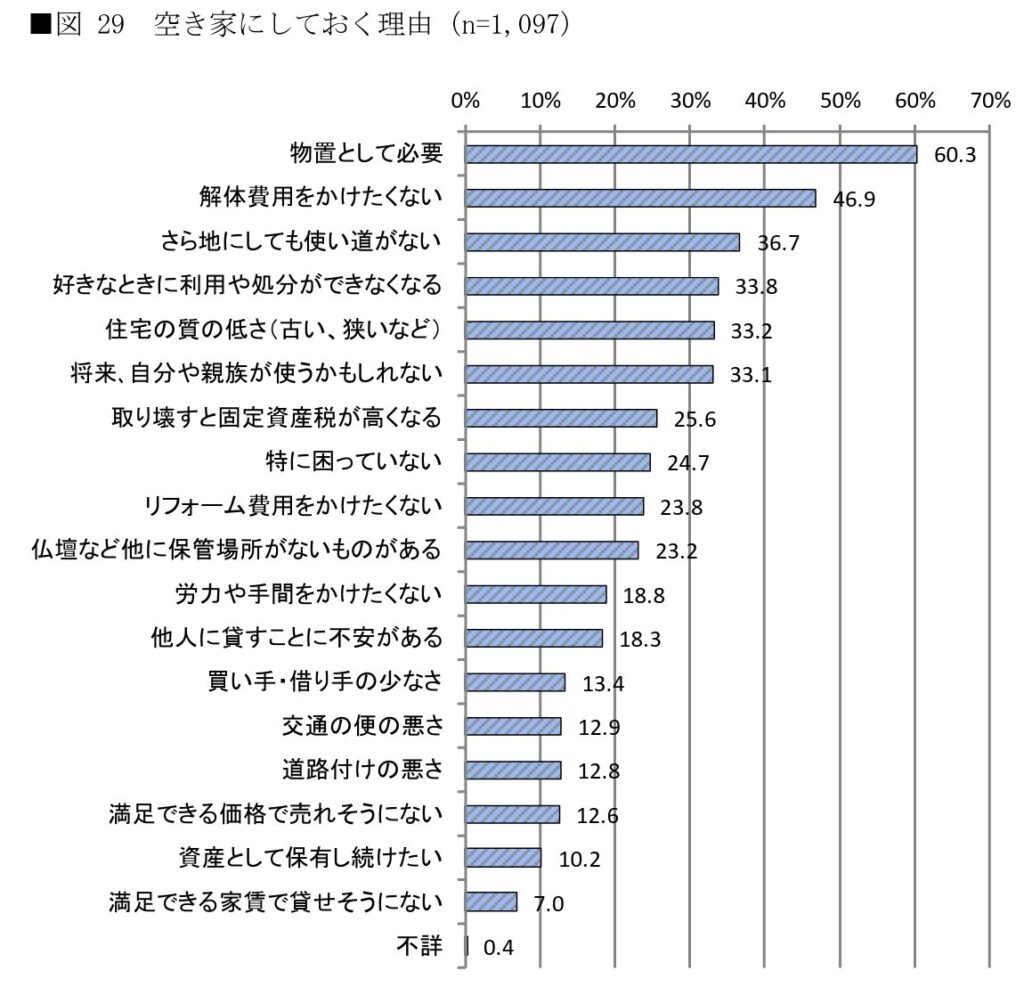

国交省の調査によると、「空き家にしておく理由(図3)」のうち、既に使っている・使う予定がある場合を除くと、以下2つの問題があることが分かります。

- 費用の問題:「解体費」「リフォーム費用」など

- 活用方法の問題:「使い道がない」「住宅の質の低さ」など

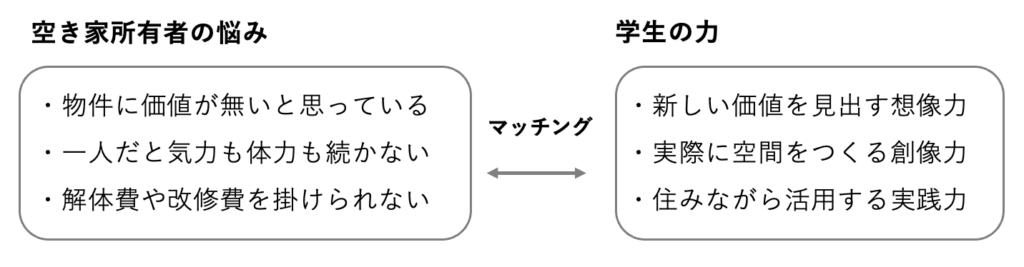

しかしこれらの問題は、活用したい人と出会うことができれば解決できる可能性があります。最近では、古い物件に魅力を感じる人やDIYを楽しむ人が増えており、お金をかけなくても使えるケースが増えています。

ただ、そういた物件は一般的な不動産サイトには掲載されていないのが現状です。空き家の所有者は「自分の物件に価値がない」と思いがちで、活用希望者は「物件が見つからない」と感じている。このミスマッチが大きな問題なのです。

活用まで結びつける、実践的な勉強会

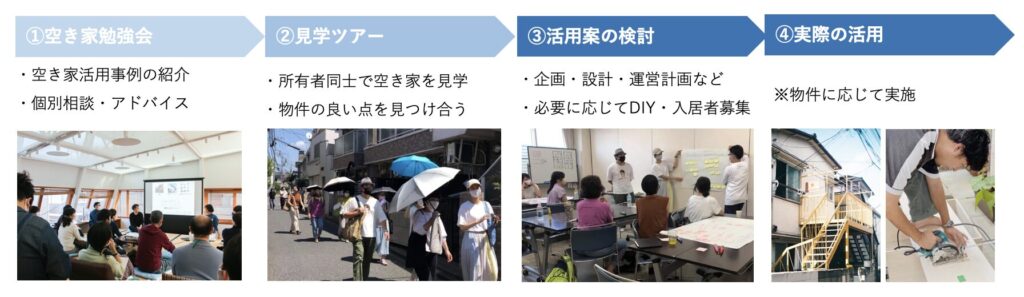

こうしたミスマッチを解消するためにスタートしたのが「空き家勉強会」です。

空き家の所有者と活用希望者が気軽に相談できる場を設けるとともに、活用提案から運用支援までワンストップでサポートすることで、実際の活用に結びつけることを目指しました。

2021年に東京・高円寺で開催した第1回の勉強会には20名以上が参加。前半に活用事例の紹介、後半に個別の相談会を実施しましたが、参加者の悩みとして特に多かったのは、次のようなものでした。

- 「物件を相続したが、遺品が残っており困っている」

- 「思い入れもあるので活用したいが、進め方が分からない」

一方で、勉強会での対話を通じて、次のような前向きな言葉も聞かれました。

- 「参加者同士で悩みを共有して気持ちが楽になった」

- 「せっかくなら、参加者同士で物件を見学したい」

これらの声を受け、後日、物件見学ツアーを開催することにしました。

見学ツアーでは、実際に物件を見ることで、さまざまな活用アイデアが生まれ、所有者が気づかなかった価値を見出す参加者もいました。こうして活用への機運が醸成され、その後、具体的な活用提案を行い、結果的に3つの物件の活用が実現しました。

この一連の取り組みが国交省の「空き家対策モデル事業」に採択され、山形県でも実施することになったのです。

山形での勉強会:5物件が活用決定!

2023年12月、山形市で勉強会を開催し、約30名の方にご参加いただきました。東京での勉強会と比べると、一戸建ての空き家に関する相談が多く「改修費や解体費が高いので、放置している」という声が目立ちました。また「やりたいことはあるが、一人だと不安」という意見も寄せられました。

一方で、活用希望者として参加していた東北芸術工科大学の学生からは「リノベーションに興味があるので、実際にチャンレンジしたい!」「遠方から通っているので、市内の空き家に住んでみたい」という声があり、マッチングの可能性を感じました。特に、建築・環境デザイン学科の学生であれば、提案にとどまらず、実際に空間を設計・施工することもできます。

そこで、東京での勉強会と同様に、翌月に物件見学ツアーを実施。その後、所有者の意向や物件の状態を踏まえながら、活用案を検討し、5つの物件を活用することになったのです。

なぜ人が集まった?

さて、今回は活用の第一歩として「空き家勉強会」を紹介しましたが、「なぜ前向きな人が集まるのか?」とよく聞かれます。最後に、そのポイントを整理してみます。

1:前向きな人が集まる企画内容

私たちは、第一回の勉強会を開催する前、空き家を見つけては所有者に手紙を書くなどのアプローチを行っていました。しかし、遠方に住んでいる所有者や、営業の連絡が多く寄せられている物件では、なかなか活用につながりませんでした。そこで発想を転換し「活用に前向きな人が自ら参加したくなる企画」を目指したのです。具体的には、参加対象者を「活用に関心がある人」と明記したほか、空き家活用の実践者をゲストに招き、具体的な行動を起こしやすい場をつくりました。

2:情報発信の方法

また、クリエイティブな取り組みに関心がある人に情報が届くよう、告知媒体のデザインにもこだわりました。さらに、発信方法はSNSだけではなく、ポスティング・回覧板・掲示板などを用いることで、幅広い世代に情報が届くように工夫しました。

その結果、勉強会には意欲的な参加者が集まり、実際の活用につながったと考えています。

今後の展開

現在、勉強会は山形市だけではなく、新庄市・西川町・金山町のほか、東京・北海道・長野など、全国で実施しています。

今後「一般社団法人 空き家相談・活用支援協議会」では、定期的に勉強会を開催して行きたいと思いますので、ご興味をお持ちの方はぜひご参加ください。

次回のコラムでは、いよいよ実際の活用事例についてご紹介していきます。お楽しみに!

今後の展開

現在、勉強会は山形市だけではなく、新庄市・西川町・金山町のほか、東京・北海道・長野など、全国で実施しています。

今後「一般社団法人 空き家相談・活用支援協議会」では、定期的に勉強会を開催して行きたいと思いますので、ご興味をお持ちの方はぜひご参加ください。

次回のコラムでは、いよいよ実際の活用事例についてご紹介していきます。お楽しみに!